Musik und Gedächtnis – Das gelobte Land und die Diaspora

Deborah Weisgall

Von Deborah Weisgall

Die Musik der Synagoge von Rockland, Maine

Unsere Chorproben beginnen etwa einen Monat vor den hohen Feiertagen gegen Ende des Sommers. Der See wird kälter, die Sumpfahorne färben sich rot und die Autoschlangen, die die Straßen an der Küste von Maine verstopfen, sind kürzer geworden. Wir proben in der Synagoge in Rockland, einer Arbeiterstadt, die noch nicht vollständig zum touristischen Ziel geworden ist. Die Synagoge ist ein kleines Schindelgebäude in einer Seitenstraße, ein paar Blocks vom Fährhafen entfernt. Vor dreißig Jahren, als ich mit meinem Vater zum ersten Mal hier war, blies ein Ostwind den Geruch der Fischverarbeitungsfabrik in die offenen Fenster. Die Gemeinde war klein; einige Kinder und Enkelkinder osteuropäischer Einwanderer, die 1912 ihren Weg nach Maine fanden und die Synagoge gründeten, hielten sie in Gang.

Es ist eine Überraschung, einen Außenposten der Diaspora an einem Ort zu entdecken, der von Hummern und protestantischen Landbewohnern bestimmt wird. Es ist noch überraschender – und die ursprünglichen Familien der Gemeinde hätten es so fremd wie den Geschmack von Hummer gefunden -, die Musik zu hören, die wir dort jetzt singen. Aber die Synagoge floriert zu einem großen Teil wegen der Musik, die mein Vater nach Rockland gebracht hat.

Obwohl der Chor mehr als 20 Jahre alt ist, brauchen wir unsere Proben. Das ist keine Musik, die man ohne Vorbereitung interpretieren kann: Sie hat komplizierte Modulationen und knifflige Einleitungen. Man würde sie eher in einem Konzertsaal erwarten; Schubert könnte etwas davon geschrieben haben, oder Mendelssohn oder sogar Verdi. In dieser ehemaligen Baptistenkirche singen wir große Chormusik des 19. Jahrhunderts– allerdings nicht Messen oder Requien oder Opernchöre, sondern die Gesänge der hebräischen Liturgie. Wir singen a cappella, vier-, manchmal fünf- oder sechsstimmig. Es gibt nur wenige andere Orte auf der Welt, wo diese herrliche Musik, die einst in Synagogen in ganz Mittel- und Westeuropa gesungen wurde, Teil eines Gottesdienstes geblieben ist. Sie ist vergessen worden, fast.

Ich kenne diese Musik seit meiner frühesten Kindheit. Es waren die liturgischen Gesänge, die mein Großvater und mein Vater sangen, indem sie das, was sie geerbt hatten, bewahrten und ihre eigenen Kompositionen hinzufügten – und für einen Großteil meines Lebens hatte ich Angst davor, sie zu verlieren. Als ich ein Kind war, saß ich in der großen deutschen Synagoge in Baltimore, Maryland, wo mein Großvater der Kantor war, und mein Vater, ein Komponist, den Chor dirigierte. Ich drückte mich ans Geländer des Balkons hinter dem ersten Tenor. Die Musik enthält die Geschichte meiner Familie. Sie ist zentral für mein jüdisches Selbst.

Ich habe das Verschwinden dieser Musik auf drei Faktoren zurückgeführt: erstens auf den Holocaust, der die Gemeinden und die Synagogen auslöschte, in denen die Musik zu Hause war; zweitens, auf die post-holocaust-Abneigung gegen alles, was von der deutschen Kultur besudelt worden ist, die doch einst die jüdische Aufklärung gefördert hatte; und schließlich auf Amerika, das Land der Zukunft und der Assimilation, das Freiheit und Chancen bot um den Preis des schrittweisen Verlustes der jüdischen Identität und Tradition.

Das verheißene Land und die Diaspora

In diesem Winter las ich „Mein verheißenes Land“ von Ari Shavit so, wie ich mir vorstelle, dass viele Juden es gelesen haben – mit einem tiefen Gefühl des Wiedererkennens. In seinem schmerzlichen, leidenschaftlichen Bericht über die Umwandlung einer Idee – des Zionismus – in eine Nation konfrontiert Shavit die Paradoxa des Vergessens und Erinnerns, der Blindheit und der Vision, die die Herstellung des Staates Israel erforderte. Er sieht klar, wie frühe Zionisten, die vom Verlangen nach einem Heimatland befeuert wurden, die Araber, die bereits in Palästina lebten, übersehen und später vertrieben haben; er erzählt von seinem Militärdienst in einem Gefangenenlager in Gaza und stellt die Geschichte der Zerstörung der arabischen Stadt Lydda 1948 dar.

Shavit betrachtet auch, wie Juden sich in Israelis verwandelt haben. Er widmet einem der Plattenbaukomplexe, die im neuen Staat errichtet wurden, das Kapitel “Wohnsiedlung, 1957”, berichtet von europäischen Holocaust-Überlebenden, deren Kinder stundenlang Geige vor geflüchteten jüdischen Irakern üben. Viele konnten es nicht erwarten, ihre alten Namen und das alte Bild der Juden als schwache und feige Talmudgelehrte zu verwerfen. Aber viele andere haben wertvolle Teile ihrer Identität – ihre Kultur, ihre Geschichte, ihre religiösen Praktiken – aufgegeben, um sich dem israelischen Ideal anzupassen und Spuren der Diaspora zu löschen. Während er anerkennt, dass das Projekt der Homogenität einst zentral für den Erfolg des neuen Staates war, argumentiert Shavit, dass es wichtig ist, sich zu erinnern, was ausgelöscht und ignoriert wurde, wer abgewertet wurde – Juden aus muslimischen Ländern. Er kennzeichnet den Umfang und die Folgen des Vergessens; sein Buch zählt sowohl die tragischen Kosten des Aufbaus des jüdischen Staates auf wie auch seine großen Errungenschaften. Er fürchtet um die Zukunft und versteht, dass Israel, um zu überleben, sich sowohl an das Bittere als auch an das Süße erinnern und sich damit auseinandersetzen muss.

Shavit und seine Familie verbringen jeden Sommer in England, wo sein Urgroßvater, Herbert Bentwich, ein erfolgreicher Anwalt und glühender Zionist war, der 1897 Palästina zum ersten Mal besuchte. Ein halbes Jahrhundert später wurde Palästina Israel, und das erste Mal seit der Zerstörung des Zweiten Tempels in 70 CE, hatten Juden eine physische Heimat. Jerusalem befindet sich nicht mehr nur im Gedächtnis oder im Gebet.

Israel war immer eine Geistes- und Gemütsverfassung, in der die Diaspora lebendig war; jetzt ist es auch ein politischer Staat. Die Diaspora ist zu einer Alternative geworden. Seit 66 Jahren sind die jüdische Nation und die jüdische Diaspora gediehen, symbiotisch, voneinander abhängig und haben sich gegenseitig Kraft gegeben. Aber das ändert sich. Siedlungen im Westjordanland, Unterdrückung der Palästinenser, eine Regierung, die zunehmend von Extremisten regiert wird: Viele Juden in der Diaspora – wie auch viele israelische Juden – unterstützen diese Politik nicht mehr, und sie äußern ihre Opposition.

Über die problematische Negation der Diaspora

In seiner dichten, trockenen Studie, „At Home in Exile – Zuhause im Exil“ : Warum die Diaspora gut für die Juden ist“, argumentiert Alan Wolfe, dass die Diaspora (seine ideale liberale Diaspora) mit ihrer Vielfalt, ihren universalistischen Werten und ihrer Offenheit für die säkulare Welt jetzt notwendiger sei als jemals zuvor. In seinem Buch, historisch-sachlich und polemisch, entwirrt Wolfe die Argumente für und gegen die Diaspora, vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, vom frühen zionistischen Traum Palästinas als Heimat für die unterdrückten Massen osteuropäischer Juden – finanziert durch wohlhabende, westliche Juden (eine Ansicht, die seinerzeit vom Richter des Obersten Gerichtshofs, Louis D. Brandeis, unterstützt wurde) – bis zu zeitgenössischen Schriftstellern wie A.B. Yehoshua, die glauben, wie Israels erster Ministerpräsident, David Ben-Gurion, dass nur in Israel ein Jude ein vollgültiges jüdisches Leben führen kann.

Wolfe erinnert uns daran, dass die Negation der Diaspora so alt ist wie der Zionismus. Wenn ein jüdisches Heimatland existiert, wird argumentiert, warum sollten Juden außerhalb dieser Heimat leben wollen? Die Debatte über die Beziehung zwischen Israel und der Diaspora – und über die Legitimität der Diaspora – hat sich nicht beruhigt, glaubt er. Wolfe verbindet die Frage mit einer anderen Kluft im jüdischen Denken: zwischen dem Universalismus – der Idee, dass die humanen Werte des Judentums der säkularen Gesellschaft nutzen können und sollen – und dem Partikularismus, der besagt, dass Juden nur für sich selbst verantwortlich sind (die fundamentale Frage “Ist es gut? für die Juden? “), und dass sie sich gegen die feindliche Außenwelt verteidigen müssen.

Erinnerung an die jüdische Aufklärung, Haskala

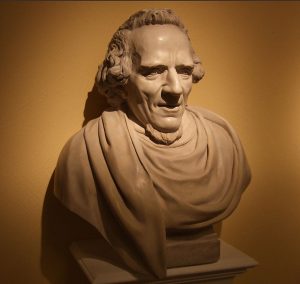

Moses Mendelssohn, Büste im Jüdischen Museum Berlin, Foto: James Steakley

Wolfes Definition des Universalismus bezieht sich auf die Haskala, die jüdische Aufklärungsbewegung, die von Moses Mendelssohn im späten 18. Jahrhundert in Berlin begründet wurde. Als charismatischer Philosoph kämpfte Mendelssohn für die rechtliche Emanzipation; er ermunterte die Juden, Deutsch, Hebräisch (nicht Jiddisch) und jüdische Geschichte zu studieren, sich in die heidnische Welt der Ideen und Kultur zu wagen, um das Europa, in dem sie seit tausend Jahren gelebt hatten, anzunehmen. Die Haskala inspirierte eine Blüte jüdischer Begabungen – Heinrich Heine und Felix Mendelssohn (Moses Enkel) – einen Zustrom von Juden in die liberale Politik und mit dem Reformjudentum eine Lockerung der religiösen Strenge. Es kam zu Assimilation und sogar Konversion; sowohl Heine als auch Felix Mendelssohn wurden Christen. In Osteuropa mit seinen starken rabbinischen und chassidischen Traditionen und seinem unerbittlichen Antisemitismus wuchs der Einfluss der Haskalah in jüdischen Schulen, in demokratischen und sozialistischen politischen Bewegungen – und im Zionismus.

Während der Zionismus aus demselben Holz geschnitzt war wie die europäischen nationalistischen Bewegungen und deren Bedürfnis teilte, die Gegenwart mit einer Rückkehr zur alten Vergangenheit zu legitimieren (die ersten modernen Olympischen Spiele wurden 1896 in Griechenland abgehalten, ein Jahr vor dem ersten zionistischen Kongress), waren Juden die Opfer dieser Bewegungen. Das zionistische Projekt gewann an Dynamik und Dringlichkeit mit der Erkenntnis, dass das Leben der Juden in Osteuropa unhaltbar wurde. Einige jüdische Denker argumentierten, dass der Zionismus eine neue Art von Juden erforderte, nicht das Geschöpf der Diaspora, sondern zähe und weltliche, bereit, die Wüste zum Blühen zu bringen und, falls nötig, Feinde zu vernichten.

Nur eine kleine Anzahl von Juden zog um die Jahrhundertwende nach Israel: 75.000 zwischen 1882 und 1914, verglichen mit den Millionen, die nach Amerika einwanderten, ihre Politik und ihren Zionismus mitbrachten und florierten. Wolfe seziert die wechselnden Einstellungen der amerikanischen Juden gegenüber dem zionistischen Projekt. Viele Führer, darunter einige prominente Reform-Rabbiner, waren ausdrücklich in Opposition gegen einen jüdischen Staat, sowohl von ihren Kanzeln herab als auch durch ihre Beteiligung an jüdischen Organisationen. Amerika war dort, wo Juden Frieden und Erfüllung gefunden hatten: Palästina erschien ihnen wie ein anderes Schtetl.

Aber als der Schrecken des Holocaust bekannt wurde und Israel ein Staat wurde, löste sich die Opposition auf. Wolfes Buch zeichnet eine intellektuelle Landkarte – eine Karte, mit deren Kreisverkehr, Kreuzungen, Einbahnstraßen und Sackgassen er versucht, die Diaspora in Amerika (speziell die Diaspora der aschkenasischen Juden) tapfer zu skizzieren: den Weg von den Schtetls in die Vorstädte religiöse Praktiken, die den Fokus von Gott weg und hin zur Selbstverwirklichung verlagerten, vom Judaismus zur Jüdischkeit, von der Solidarität mit Israel zum Widerspruch.

Um die Diaspora zu verteidigen, betonen Wolfe wie Shavit – mehrmals in die zentrale Bedeutung der Erinnerung. Wie erinnert man sich an die Diaspora? War die Diaspora eine sich wiederholende Tragödie? Eine Geschichte des Leidens und der Unterdrückung, eine Krankheit des Geistes? Oder eine vielfältige und oft exotische Blüte? Lernte ein Volk, dessen Heimat nur in der Erinnerung war, sich in der realen Welt eine Aufhebung dieser Unterdrückung, das Potenzial für eine gerechte und gerechte Zukunft vorzustellen?

Die schöne, verschwindende Musik meiner Familie, die seit etwas mehr als einem Jahrhundert blühte, ist eine kleine Geschichte, die die komplexen und fließenden Grenzen der jüdischen Identität und des jüdischen Glaubens in Europa, Amerika und Israel aufzeigt. Es ist eine Geschichte der Verflechtung, wie sie in Spanien, in Persien und in Italien viele Male im Laufe der Jahrtausende auftaucht und wieder in Vergessenheit geriet. Ironischerweise ist das Verschwinden unserer Musik auch ein Opfer des Zionismus-Projekts.

Mein Großvater, Abba Joseph Weisgal, wurde in Kikl geboren, einem Schtetl auf halbem Weg zwischen Warschau und Danzig in Polen. Er war das älteste von 11 Kindern. Sein Bruder Meyer, zehn Jahre jünger, wurde zu einem maßgeblichen amerikanischen zionistischen Journalisten, Impresario und Gründer eines der führenden wissenschaftlichen Forschungszentren der Welt, des Weizmann-Instituts für Wissenschaft in Rehovot, Israel. In Kikl diente ihr Vater als Chazzan oder Kantor und als Schochet, ritueller Schlächter. Obwohl Kikls Straßen schlammig und unbefestigt waren, war es von Wiesen umgeben und in der Nähe gab es einen See, in dem die Kinder schwammen.

Als Meyer geboren wurde, lernte Abba bereits im Hause eines Kantor in Nieszawa, einer Stadt in der Nähe der deutschen Grenze. Im Jahr 1905 fuhr der Rest seiner Familie nach Amerika, trotz dessen schrecklichen Rufs als Brutstätte der gefürchteten Assimilationskeime. Abba, 19 und im Bann westlicher Musik, ging nach Wien, um bei einem der Schüler des großen Kantors Salomon Sulzer zu studieren. Meyer vergab Abba nie völlig, dass er Jiddisch und den Chassidismus aufgegeben hatte zugunsten dessen, was Meyer in seiner Autobiographie eine “teutonische Form der Anbetung” nannte.

Franz Schubert komponierte für Salomon Sulzer

Salomon Sulzer, Lithographie von Eduard Kaiser, 1840

Sulzer, der um 1826 in Wien Kantor wurde, revolutionierte die synagogale Musik. Er harmonisierte sie und strukturierte traditionelle Gesänge so, wie seine Zeitgenossen, die in Wien Beethoven und Schubert einschlossen, Volkslieder in hohe Kunst umwandelten. Berühmt für seine Lied-Interpretationen, wurde Sulzer Mitglied von Schuberts musikalischem Zirkel. Schubert legte mehrere hymnische Psalmen für Sulzers Chor vor. Nichtjuden und Juden besuchten Sabbat-Gottesdienste, um die Musik zu hören. 1904 musste die Hundertjahrfeier von Sulzers Geburtstag von der Synagoge in ein Theater verlegt werden, um dem großen Publikum gerecht zu werden. Zu dieser Zeit wurde die Wiener Hofoper von Gustav Mahler, einem konvertierten Juden, geleitet, und Kantoren verfolgten auch Opernkarrieren.

Sulzer gehörte zu einer Generation großer Kantoren, die von der Haskalah genährt wurden. Der Kantor Louis Lewandowski wurde in Polen geboren und kam 1834 nach Berlin. Felix Mendelssohn sorgte dafür, dass der Junge die Berliner Akademie besuchten konnte, wo er der erste jüdische Absolvent wurde. Wie Sulzer bewahrte Lewandowski die alten Melodien in den Formen der Musik des 19. Jahrhunderts.

Einen ähnlichen Einfluss hatte Samuel Naumbourg auf die französische Synagogenmusik. Geboren in Bayern, wurde er 1845 Oberkantor von Paris. Er war ein produktiver Komponist; seine Melodien teilen die hinreißende Üppigkeit der französischen Oper, von denen zwei der erfolgreichsten Komponisten jüdisch waren: Fromental Halévy und Giacomo Meyerbeer (ein früher und feuriger Anhänger Wagners, aber das macht nichts). Naumbourg edierte auch ein neu entdecktes Buch mit hebräischer Musik des italienischen frühbarocken Komponisten Salamone Rossi. Rossi, ein Kollege von Claudio Monteverdi, wurde im frühen 17. Jahrhundert Hofkomponist der Herzöge von Mantua. Er komponierte Madrigale und Sinfonien für den Hof und vertonte hebräische Psalmen und Gebete im gleichen polyphonen Stil, fast ohne Bezug zu traditionellen Gesängen. “Der Herr hat mir neue Lieder in den Mund gelegt”, schrieb er unter Berufung auf Psalm 40. Naumbourg erkannte, dass Juden in Italien zwei Jahrhunderte zuvor einen ähnlichen Moment der Freiheit gefunden hatten, als sich Kulturen verbanden und es für einen Juden möglich war, in die säkulare Welt einzutreten, ohne seine religiöse Identität aufzugeben. Ein Jahrhundert nach Naumbourg, in einer Post-Holocaust-Blüte der jüdischen Kultur in New York, hat mein Vater eine neue Ausgabe von Rossi zusammengestellt.

Die Musik von Komponisten des 19. Jahrhunderts wie Sulzer, Lewandowski, Naumbourg und anderen, einschließlich des Kapellmeisters am Stephansdom in Wien, der auch viel für die Synagoge schrieb, bildete die Grundlage dessen, was mein Großvater und mein Vater ihr Leben lang sangen. Im Jahr 1908 wurde Abba der stellvertretende Kantor in der mährischen Stadt Ivancice, etwa auf halbem Weg zwischen Prag und Wien; Gräber auf dem jüdischen Friedhof stammen aus dem 15. Jahrhundert. Der Kantor, ein anderer Schüler Sulzers, ermutigte ihn zum Komponieren. Abba heiratete die Nichte des Kantors; mein Vater, Hugo Weisgall (er fügte seinem Namen ein zweites “l” hinzu), wurde 1912 geboren.

Abba Weisgal: Letzter Kantor in der Linie von Sulzer

Drei Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, in dem er in der österreichisch-ungarischen Armee diente, schifften sich Abba, meine Großmutter, mein Vater und sein kleiner Bruder Freddie nach Amerika ein. Abba hat für den Job als Kantor in Chizuk Amuno in Baltimore vorgesprochen, und die Gemeinde stellte ihn sofort ein. Sein funkelnder Bariton reichte bis ins Tenorregister; er war stattlich, mit dichtem Haar und üppigem Schnurrbart. Er kleidete sich elegant, er trug einen Stock, er genoss ein Glas Schnaps. Sein Nusach oder seine Gesänge waren trotz der Ängste seines Bruders von unwiderstehlicher chassidischer Ekstase gefärbt. Als er sang, sprach er mit Gott und er wusste, dass Gott es hörte. Er hatte eine Begabung fürs Melodiöse; er war egoistisch, stur, zutiefst freundlich und äußerst liebenswert. Er sang für den Rest seines Lebens in dieser Synagoge.

Die 1920er und 1930er Jahre waren das goldene Zeitalter der Kantoren in Amerika, aber Abbas Nusach zeigte nicht das gleiche hermetische osteuropäische Klagen seiner Jugend und der Millionen von jiddischsprachigen Einwanderern in Amerika. Als letzter der großen Kantoren in der Linie, die von Salomon Sulzer abstammte, sang Abba auf eine strengere, weniger auffällige Weise; es war ein Dialog mit dem Chor. Abbas Soli waren virtuose Kadenzen, melodische Riffs, jazzig in ihrer Erfindungsgabe. Abba und der Chor sangen den ganzen Gottesdienst. Von Zeit zu Zeit unterbrach der Rabbi, las einen Vers auf Englisch oder hielt seine Predigt (die die Chormitglieder – und die Enkel des Kantors – für die Pause hielten; wir zogen uns in das Vorzimmer des Chorlofts zurück, um Witze zu erzählen und Dame zu spielen ).

Aber das jüdische Leben in Amerika veränderte sich, wurde homogener und ließ Teile der Vergangenheit hinter sich. Mein Vater, ein Gründer des Cantors Institute am Jewish Theological Seminary, sagte einmal zu mir, er finde die Schüler hätten wenig Interesse daran, den mitteleuropäischen Musikkanon des 19. Jahrhunderts zu lernen. Als die Gemeinde Chizuk Amuno im Jahr 1968 in einen hochfliegenden, im Le Corbusier-Stil gebauten Komplex in der Vorstadt umzog, weigerte sich Abba, dorthin mitzugehen. Er würde nicht am Sabbat fahren. Das neue Gebäude war keine Schule, kein Ort für Studium und Gottesdienst, es war eine Art Heiligtum. (Wolfe ist fasziniert von diesen Synagogen.) Aus Dankbarkeit – und Schuld – behielt die Gemeinde das alte Gebäude in der Stadt für Abba. Ein sturer alter Mann, der nicht mit der Zeit gehen wollte, wurde in den Ruhestand versetzt. Mein Vater hatte uns schließlich nach New York gebracht, aber wir fuhren in jedem Urlaub nach Baltimore zurück. 1974 gründete eine Gruppe im alten Schul eine neue Gemeinde. Abba war ihr Chazzan, und der Rabbi war ein ausgezeichneter Gelehrter. In der Chorloge brachen wir mit der Tradition und lauschten seinen Predigten. Als Abba nicht mehr singen konnte, wirkte mein Vater als Chazzan.

Nachdem Abba gestorben war, ging mein Vater zu den Leitern der kleinen Gemeinde in Rockland, Maine, und bot an, ihr Kantor zu werden. Für ein paar Jahre waren mein Bruder und ich der inadäquate Chor, der die Musik gerade noch am leben hielt sich bemühte, wie zehn Männer zu klingen. Trotz uns stieg die Teilnahme. Leute kamen, um meinen Vater zu hören. Es stellte sich heraus, dass in Midcoast Maine viele Juden lebten. Ein großzügiger und eloquenter Rabbiner aus Portland begann mit meinem Vater Gottesdienste zu führen. Ein Mitglied der Gemeinde, ein Kinderarzt mit musikalischer Ausbildung und perfektem Ton, hat einen Chor gegründet.

Die Mitgliederzahl wuchs, und im Jahr 2005 beschlossen die Leiter der Gemeinde, einen Rabbiner einzustellen. Unsere Musik beleidigte sie; sie klang nicht israelisch. Das ist wahr; sie strotzte von Diaspora. Wir haben weniger gesungen. Schließlich ging der Rabbiner weg. Wir singen immer noch. Aber ich mache mir Sorgen. Wir singen nur einen Bruchteil dessen, was es gibt. Ich höre nur in meinen Gedanken viele von Abbas großen Chorsätzen Versatzstücken oder Ne’ilah, den schmerzlichen Schlussgottes dienst von Yom Kippur. Beim Passahfest haben wir Schwierigkeiten, uns an die Dutzende von Familienmelodien zu erinnern, die wir gesungen haben, und fragen uns, wie viel unsere Kinder in der Lage sein werden, zu behalten.

Das Passah-Hagadda endet auf die gleiche Weise, wie Ne’ilah endet, mit einer Erklärung: L’shana haba’ah b’Yerushalayim. “Nächstes Jahr in Jerusalem.” Es war das letzte Gebet, das mein Großvater in einer Synagoge gesungen hatte, das letzte Gebet, das mein Vater gesungen hatte. Abba war Zionist und schrieb zionistische Melodien für hebräische Gebete. So viele Bäume kaufte er in Israel im Namen seiner Enkelkinder; ich bin mir sicher, dass er einen ganzen Wald subventioniert hat. Aber Abba war ein Kind der Diaspora.

Seine Musik, seine fragile Mischung, enthält die Süße der Diaspora und ihre Widersprüche. Abbas Musik war zu jüdisch, und sie war nicht jüdisch genug. In Amerika verwandelten jüdische Komponisten von Abbas Generation – Irving Berlin, George Gershwin – die amerikanische weltliche Musik. Im Jahr 1926 spielte Jascha Heifetz Schubert, Beethoven und Mendelssohn im Tal von Harod und heiligte so das Wunder, das die Pioniere hervorbrachten. Meine Freundin, die Geigerin Miriam Fried, war eines jener Kinder des Holocaust, die in einer winzigen Wohnung übten und später eine internationale Karriere machten. Am Sabbat hörte ihr Vater ein Radioprogramm mit Lewandowski und anderen Kantoren – eine Erinnerung, die von ihren Ursprüngen als Gebet abgeschnitten war. Obwohl der Zionismus eine säkulare Bewegung war, war die jüdische religiöse Musik, die die säkulare Welt widerspiegelte, verdächtig; es hallte auch die Diaspora wider.

Abba Weisgal lebte in einer Traum-Diaspora

Die Diaspora war eine Bedingung für Disputation, für Chance, für Bewusstseinsbildung. Sie war gefährlich; sie konnte zu Assimilation führen, oder zum Tod. Salamone Rossi wurde vermutlich 1633 ermordet, als österreichische Truppen Mantua eroberten und das Ghetto zerstörten. Einige venezianische Juden waren Rossis säkularen Klängen entgegengetreten; sie sahen in seinem Tod eine Strafe Gottes. Niemand hat Gleichwertiges gewagt, bis Salomon Sulzer zweihundert Jahre später kam. In Ivancice trieben die Deutschen Sulzers Familie zusammen, und sie starben in Theresienstadt. Die Fassade der Synagoge trägt noch bronzene hebräische Buchstaben, die den Vers des Psalms wiedergeben: “Singet dem Herrn ein neues Lied.” Die Sänger fanden ein schreckliches Ende: Sollte das einmal mehr die Schönheit der Musik negieren?

Dies könnte eine andere Geschichte des Verlustes sein. Auf der anderen Seite wird die Musik immer noch gesungen und einiges wurde aufgenommen. Wolfe argumentiert, dass wir die Erinnerung an die Diaspora rekonstruieren und nicht so leben müssen, als lauere die Katastrophe um die Ecke. Gerade jetzt mag es nicht in der amerikanischen Diaspora lauern, aber in Ungarn und Frankreich gibt es ein Grollen. Dies ist eine Geschichte des Widerspruchs; Unter den jüngsten Diaspora-Juden, die Aliyah machen, sind ultraorthodoxe Amerikaner, die die Westbank besetzen.

In Baltimore lebte Abba, als ob die ganze Welt jüdisch wäre; er bewohnte eine Traum-Diaspora. Er ging jeden Tag zum Shul. Er hätte in Mähren sein können, indem er entlang des schönen, langsamen Flusses von Ivancice schlenderte, anstatt um den Stausee des Druid Hill Park herum. Als die Juden auszogen und schwarze Familien einziehen wollten, warnten ihn die Menschen, dass er dort nicht sicher sei. Aber seine neuen Nachbarn sprachen ihn als “Reverend” an und kümmerten sich um ihn, genau wie seine alten Nachbarn.

Nächstes Jahr werden wir singen

Die Liebenswürdigkeit der Diaspora: Wolfe glaubt daran; Shavit ist zu ihr hingezogen. Shavit beschreibt Devon so, wie die Propheten das verheißene Land beschrieben haben. Der Wolf wird mit dem Lamm leben, der Leopard sich mit dem Jungen hinlegen, wie Jesaja predigte. Er schreibt: “Mit seiner tiefen Ruhe … hat England alles, was wir nie hatten und alles, was wir nie haben werden: Frieden.” Aber er misstraut dieser Gelassenheit; er vermutet, dass auf Englands grünen Weiden und neben seinen sich schlängelnden Bächen seine jüdische Identität, seine Unruhe und Energie erodieren wird. Könnte sein, könnte nicht sein; die alten und schrecklichen Voraussagen, dass Assimilation die Juden auslöschen werde, sind nicht wahr geworden.

Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, klagte Jeremias in Babylon, möge meine rechte Hand einschrumpfen. Der Talmud wurde im babylonischen Exil kodifiziert. Maimonides schrieb auf Arabisch, im Exil. Aber David, der liebenswürdige Sänger Israels und ein arbeitender König, komponierte bei der Arbeit. Er sang von grünen Weiden und stillen Wassern, und er sang: Der Herr hat meine Hände für den Krieg trainiert … Ich habe meine Feinde verfolgt und sie eingeholt. Davids Psalm ist keine Metapher mehr. Ein jüdisches Haus, blühend, reich und autark in einem alten, umkämpften Stück Land – das ist die gefährliche Realität des Zionismus. Israel ist wieder eine Nation wie andere Nationen.

Am Yom Kippur rezitiere ich: “Nächstes Jahr in Jerusalem”, aber ich hoffe wirklich: Nächstes Jahr in Maine. Bei unseren Sedern haben wir es immer laut gesagt: Nächstes Jahr in Baltimore. Nächstes Jahr in New York, in Massachusetts, in Maryland. Nächstes Jahr in Jerusalem, der Gemütszustand, ein Ort des Friedens. Nächstes Jahr werden wir singen, wo auch immer wir sind.

Die Bücher, auf die Deborah Weisgall verweist:

My Promised Land: The Triumph and Tragedy of Israel

By Ari Shavit

Spiegel & Grau. 445 S.

Das Buch von Ari Shavit in deutscher Übersetzung:

Das Buch von Ari Shavit in deutscher Übersetzung:

Mein gelobtes Land, Triumph und Tragödie Israels,

München 2015, 592 S.

At Home In Exile: Why Diaspora Is Good For the Jews

By Alan Wolfe

Beacon Press. 296 S.