Ein leidender Glückssucher: Vom kleinen Mann und großen Autor Hans Fallada

Von Günter Scholdt

Vor 125 Jahren, am 21. Juli 1893, wurde in Greifswald Rudolf Wilhelm Ditzen geboren, der unter dem Pseudonym Hans Fallada zu einem bedeutenden Erzähler mit Millionenauflage reifen sollte. Der Erfolg war verdient. Denn obwohl dieser Autor stets als umstritten galt, zählt eine Handvoll seiner Werke zu den modernen Klassikern deutscher Sprache. Wer etwa auf plastisch-modellhafte Weise einen Einstieg in die Mentalitätsgeschichte der Weimarer Republik erhalten oder wissen will, wie Durchschnittsmenschen in der Krise reagieren, greife zu Romanen wie „Bauern, Bonzen und Bomben“ (1931) oder „Kleiner Mann – was nun?“ (1932). Des weiteren lese er die im Dritten Reich verlegten, gleichfalls Weimar betreffenden Zeitromane „Wer einmal aus dem Blechnapf frißt“ (1934), „Wolf unter Wölfen“ (1937) oder „Der eiserne Gustav“ (1938). Publikationen wie diese widerlegen, nebenbei gesagt, gängige Germanistik-Klischees, wonach der Exodus der Exilanten praktisch das Ende einer nennenswerten Literatur in Deutschland bewirkt habe. Selbst der Epochenstil „Neue Sachlichkeit“ fand bis in die vierziger Jahre hinein noch seine Fortsetzung und wurde keineswegs – wie häufig zu lesen – durch Blut-und-Boden-Normen fast gänzlich ausgemerzt.

Sentimentale Variante der Neuen Sachlichkeit

Was diesen Schreibstil betrifft, waren Falladas Texte allerdings nicht von einer ästhetischen „Verhaltenslehre der Kälte“ (Helmut Lethen) geprägt, wie dies zumindest zeitweilig für Brecht, Gottfried Benn, Johannes R. Becher oder Ernst Jünger galt. Vielmehr verkörperte er bei aller fast dokumentarischen Fakten- oder Milieutreue eine emotionsnahe, zuweilen sogar sentimentale Variante der Neuen Sachlichkeit. Das galt für Joseph Roth oder Erich Kästner übrigens ähnlich, deren schnoddrige Gefühlsfassaden die dahinter fließenden Tränen nur notdürftig verbargen.

Fallada jedenfalls litt mit seinen traurigen oder gehetzten Romanhelden an der Zeit, in der sie lebten, ihren existentiellen wie beruflichen Miseren oder charakterlichen Unzulänglichkeiten. Und er kannte sie genau: die von Arbeitslosigkeit bedrohten Angestellten, Arbeiter und Bauern, in ihrer gelegentlichen Versuchung, das Gesetz zu brechen, die teils schwachen, teils korruptionsanfälligen Gutsverwalter oder Kommunalpolitiker. Auch den Liebenden und sehnsüchtig Hoffenden blieb sein Schreiben stets verbunden in ihrer Suche nach dem kleinen Glück, das in den zwanziger bis vierziger Jahren in Deutschland so schwer zu erhaschen war.

Als minutiöser Zeitzeuge registrierte er Sozialkonflikte wie die Unruhen der Landvolkbewegungen oder die Folgen der durch die Weltwirtschaftskrise ausgelösten großen Depression. Er wußte von den seelischen Verheerungen einer 1918 durch Niederlage und Umsturz aus der Bahn geworfenen Offiziersgeneration. Die Gefühlslagen von Gefängnisinsassen waren ihm vertraut. Auch das Märtyrerschicksal eines gegen das Töten im Zweiten Weltkrieg agitierenden kleinbürgerlichen Ehepaars ging ihm nahe. Er schilderte es im 1947 postum erschienenen Roman „Jeder stirbt für sich allein”, der erstmals 1962 fürs Fernsehen verfilmt wurde und dann erneut 1976 mit Hildegard Knef und Carl Raddatz in den Hauptrollen in die Kinos kam.

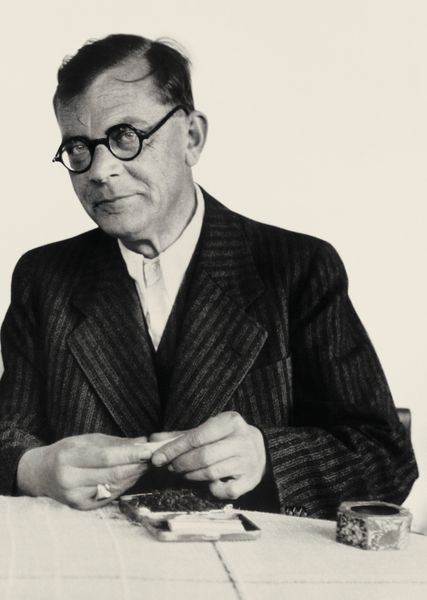

Hans Fallada, Selbstdreher

(c) Aufbau Verlag

Doch warum nun gilt Fallada als „umstritten”? Er war dies weniger aus der Sicht seiner Leser, die ihm (vor allem durch Taschenbuchkäufe) die Treue hielten. Denn sie sahen sich durch die Grundhaltung seiner Autorschaft nie denunziert, sondern verstanden und zuweilen getröstet. Abfälliges – neben mancher Anerkennung – kam eher von Kollegen oder Kritikern, die ihn ästhetisch wie politisch nach ihren eigenen Maßstäben beurteilten. Einige stießen sich an seiner Kunst des (scheinbar) Leichten, die in Deutschland stets massiven Vorurteilen ausgesetzt war. Traditionalisten wie etwa Ernst Wiechert galt er als Exponent einer an bloßer stofflicher Aktualität orientierten transzendenzlosen Schriftstellerei, der gegenüber er sich als sendungsbewußter Dichter verstand.

Nationalisten wie Linksaktivisten – und in ihrem Gefolge BRD-Germanisten – vermißten eine klare politische Stellungnahme im latenten Bürgerkrieg der Zwischenkriegszeit. Objektive Distanz galt ihnen als Schwäche. Rechte wie Will Vesper oder Franz Schauwekker ließen von seinen Figuren fast nur den von Fallada gezeichneten starken Frauentypus gehen, den sie allerdings gerne im eigenen Lager plaziert gesehen hätten. Aus dem Exil schließlich kamen drastische Vorwürfe, als er, um weiterschreiben zu können, der Goebbels-Zensur durch kleinere Umarbeitungen oder herrschaftskonforme Vorworte Konzessionen machte.

Hermann Hesse verteidigte Fallada

All diese Kritiker verlangten von ihm, was er letztlich nicht liefern wollte oder konnte. Das hat kaum einer so gespürt wie der Rezensent Hermann Hesse. Verteidigte er doch den Autor am Beispiel von „Kleiner Mann – was nun?” gegenüber verbreiteten Vorwürfen, Autor und Zentralfigur hätten aus ihrer Gesellschaftsdiagnose nicht die notwendigen (revolutionären) Konsequenzen gezogen. Sie seien eben auch nur Bürgerliche, ,,feig, gekauft, alles ins Humane abbiegend”.

Kleiner Mann- was nun?

Originafassung erstmals 2016 im Aufbau-Verlag

Die Verächter dieser „rührenden und meisterhaften Geschichte”, wandte Hesse ein, hätten damit genau so weit recht, wie „Partei-Urteile über Dichtungen recht haben können”. Es wäre aber klüger, ,,dem Dichter dafür zu danken, daß er so sachlich, so wahrhaftig und treu berichtet hat, und ihn zum mindesten nicht dafür zu tadeln, daß er hinter dem Angestellten auch noch einen Menschen, hinter den ‘Zuständen’ auch noch ein Leben, hinter der Not und Schweinerei auch noch eine Ahnung von Menschentum gelten läßt.” Kurz: Fallada war kein Protagonist, kein volkserziehender Prinzipienkämpfer, sondern vor allem ein leidender Glückssucher mit einer einfühlenden Beobachtungsgabe.

Bereits seine Lebensgeschichte stand dem entgegen. Gleicht sie doch vielfach einem psychedelischen Horrortrip: Sohn eines renommierten, zuletzt am Reichsgericht in Leipzig tätigen Richters, dessen Leistungsansprüchen er niemals genügte. Heftige (spät-)pubertäre Konflikte, darunter ein als Duell getarnter versuchter Doppelselbstmord, der seinen Freund das Leben kostete. Diverse Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken, Erziehungsanstalten oder Gefängnissen. Seine lebenslange Alkohol- und Morphinsucht, die er im epischen, postum erschienenen Suchtprotokoll „Der Trinker” (1950) schonungslos darstellte. 1914 bei Kriegsausbruch eine durch ,, Untauglichkeit” nicht realisierte Freiwilligenmeldung; später sporadische Mitgliedschaften bei den Sozialdemokraten oder Guttemplern. Unterschlagungen, um Drogen zu kaufen, Zuchthaus und prekäre Beschäftigungsverhältnisse, vom Landwirtschaftseleven bis zum Provinzreporter oder Anzeigeneintreiber, aus denen ihn schließlich Rowohlts Verlagsanstellung erlöste. Ehen und Frauenbekanntschaften, die ihn nur zeitweilig „retteten”, die in schmerzlichen, teils gewaltsamen Trennungen endeten. 1933 eine Denunziation mit kurzer Gestapo- Haft.

Als politisch unsicherer Kantonist stand er ohnehin unter ständiger Drohung, quasi unter Aufsicht oder Bewährung zu schreiben. Nach Ende des Dritten Reichs nahm ihn der spätere DDR-Kultusminister Johannes R. Becher unter seine Fittiche. Er wies vergleichbare Drogenerfahrungen und „Jugendsünden” auf und verhinderte Falladas erneuten Selbstmordversuch. Dessen früher Tod am 5. Februar 1947 im Hilfskrankenhaus Berlin-Niederschönhausen, wo der Suchtkranke seine letzten Tage verbrachte, ersparte ihm zumindest fast zwangsläufige zukünftige Verbiegungen eines Lebens in einer weiteren Diktatur.

Falladas Charakter und diese Lebensumstände boten für couragierten Widerstand schlechte Voraussetzungen. Er war kein Bekenner, sondern ein Seismograph, der gesellschafcliche Beben angstvoll dokumentierte. Immerhin enthält sein Werk neben bewußter Idyllik als literarischen Gegenentwurf durchgehend einen kreatürlichen Protest gegen politisch-soziale Deformation. Mag sein, daß er sich unter Druck mehrfach als schwacher Mensch erwies. Aber dies hinderte ihn nicht daran, ein starker Schriftsteller zu sein und ein glaubhafter Anwalt jener Leute, die man herablassend als „klein” bezeichnet. Ehren wir das in ihm.

*

Prof.Dr. Günter Scholdt ist emeritierter Literaturwissenschaftler. Er habilitierte sich mit der Arbeit “Autoren über Hitler”, einer qualitativen Inhaltsanalyse, die zum Standardwerk und unter anderem von Frank Schirrmacher in der FAZ enthusiastisch besprochen wurde. Auf Scholdts Streitschrift “Literarische Musterung. warum wir Kohlhaas, Don Qijote und andere Klassiker neu lesen müssen”, haben wir hingewiesen: Von Rechten lernen: Die “Literarische Musterung” von Günter Scholdt

Der Beitrag erschien zuerst in der Wochenzeitschrift Junge Freiheit